7 rue Léon Blum - 45800 Saint Jean de Braye

02 36 86 11 30

Le journal des élèves du Lycée Jacques Monod (45) - optimisé pour votre smartphone

RDV dans la rubrique podcasts !

Actualité

Les petites infos du lundi 15 avril

15/04/2024

(suite Politique) Trump est le premier ex-président des États-Unis à comparaître devant la justice pénale où douze jurés devront annoncer à l’unanimité sa culpabilité, si elle a lieu d’être. Dans ce cas, il pourrait être condamné au maximum à quatre ans de prison, ce qui ne l’empêcherait pas de se présenter aux élections du 17 décembre 2024 et d’être élu ; il pourrait alors ordonner d’abandonner les charges à son encontre. Toutefois, selon un sondage (Reuters-Ipsos), 1/4 des républicains ne voteraient pas pour D. Trump si celui-ci était jugé coupable, sachant que le milliardaire a été condamné le 16 janvier dernier à verser 83 millions de dollars à Jean Carroll (chroniqueuse du magazine ELLE US) pour diffamation, le 16 janvier 2023 à payer 355 millions de dollars pour fraude financière et sera jugé le 20 mai pour recel de documents classifiés ainsi qu’à une date ultérieure pour l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021.

Le Monde et l’Humanité les 15/04 et 26/03

Conflit Iran/Israël

Dans la nuit de samedi à dimanche, une attaque aérienne de grande ampleur a été lancée par l’Iran contre Israël. Plusieurs versions concernant l’implication de la France dans la protection du territoire Israélien circulent. Selon le porte-parole de l’armée Israélienne, Daniel Hagari, sur « plus de 350 drones et missiles balistiques [...] aucun n’a pénétré le territoire d’Israël ». L’État hébreux avance que la France a pris une part importante de la « coalition défensive d’alliés internationaux ». Le président de la République française s’est exprimé aujourd’hui (15/04) sur l’implication réelle de l’armée. Il affirme que le pays a procédé à « des interceptions » d’armes iraniennes à la demande de la Jordanie « L’espace aérien jordanien était violé par ces tirs ». Emmanuel Macron souhaite « tout faire pour éviter l’embrasement » et a « condamné avec la plus grande fermeté l’attaque sans précédent lancée par l’Iran contre Israël » mais ce sont « les Américains qui ont un rôle très important à jouer pour contenir l’Iran »

Francetvinfo le 15/04

Divers

Le 15 avril 2019 s’embrasait la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Cinq ans plus tard, les travaux touchent à leur fin et le monument devrait rouvrir ses portes le 8 décembre prochain. Plus de 250 entreprises et 100 ouvriers ont travaillé sur le chantier pour notamment reproduire à l’identique la flèche et la charpente de la cathédrale. L’origine de l’incendie est pour l’heure toujours un mystère. A la suite de l’incendie, 846 millions d’euros de dons avaient été récoltés et le budget total de restauration devrait atteindre les 550 millions d’euros.

Le Monde le 15/04

Sciences

Médecine

Conçu à Paris-Saclay par le Commissariat à l’énergie atomique (CEA), le nouvel appareil d’imagerie à résonance magnétique (IRM) nommé « Iseult » a dévoilé ses premières images. Après 20 ans de recherche et de développement, le CEA est parvenu à créer l’appareil IRM le plus puissant au monde. Son champ magnétique est de 11.75 teslas (unité de mesure de ce champ) soit 220 000 fois celui de la Terre. Ce nouvel instrument peut représenter en seulement quatre minutes ce que ferait une IRM lambda en plusieurs heures. Il sera utilisé à des fins médicales et scientifiques afin de mieux comprendre la relation entre la structures et les fonctions cognitives du cerveau. Les médecins pourront également faire des recherches sur les maladies neurodégénératives telles que Alzheimer, Parkinson ou la sclérose en plaques ou en encore sur les troubles psychiatriques comme la schizophrénie ou la bipolarité. Enfin une cartographie de la distribution des traitements médicamenteux devraient voir le jour prochainement grâce à cette nouvelle technologie. On connaît notamment l’emploi du lithium dans le traitement contre certains troubles psychiatriques et remarquons son efficacité mais les chercheurs ignorent encore les mécanismes de son fonctionnement.

L'Humanité 15/04

Histoire

Récemment de nouvelles fresques en excellent état ont été découvertes sur le site de Pompéi en Italie. La cité antique avait été ensevelie de cendres en 79 après J.C suite à l’éruption du Vésuve, mais elle continue de nous livrer de nombreux trésors. Les peintures se rapportent au mythe de la guerre de Troie « Parmi les personnages représentés figurent Hélène, l’épouse du roi de Sparte [...] et Pâris, le fils de Priam, roi de Troie, qui enleva cette dernière, déclenchant la guerre. On identifie aussi Cassandre, la sœur de Pâris, avec le dieu Apollon ». Elles ont été retrouvées dans une salle de banquet particulièrement grande de 15m de long et de 6m de large.

L’Humanité le 15/04

Mazarine C.

Actualités au 26 mars : C’est le K.O. !

26/03/2024

La plateforme « Mon stage de seconde » a ouvert ce lundi 25 mars, à 14h. Elle permet aux lycéens de seconde qui n’auraient pas encore de stage pour le mois de juin d’en trouver un. Une fois que vous aurez trouvé un stage qui vous intéresse parmi ceux proposés, vous devrez créer un compte pour pouvoir candidater directement sur la plateforme : https://stagedeseconde.1jeune1solution.gouv.fr/eleves

Vendredi 22 mars, vers 20h15 heure de Moscou, 18h15 heure de Paris, a eu lieu un attentat au Crocus City hall, une salle de spectacle située dans la banlieue de Moscou ; cet attentat a fait au moins 137 morts et des dizaines de blessés. Avant de prendre la fuite, les assaillants ont mis le feu au bâtiment. Cette attaque a été revendiquée par l’État Islamique quelques heures après l’assaut. Selon les premiers éléments de l’enquête, les assaillants étaient très préparés. Il y a quelques semaines déjà, l’ambassade des États-Unis avait averti ses ressortissants du risque d’attaque, et les autorités russes en étaient informées. Cet attentat a été condamné par toute la communauté internationale. Ce lundi le président Emmanuel Macron a annoncé que plusieurs attentats avaient été déjoués par la France ces derniers mois.

Le plan vigipirate est donc repassé au niveau d’alerte « urgence attentat ». Dans la pratique, quelques changements comme le contrôle systématique et obligatoire des sac à l’entrée des lieux publics ou très fréquentés. Donc, à la question quand est-ce que vos sacs ne seront plus contrôlés, nous répondrons « pas tout de suite ». Une patrouille policière et militaire renforcée dans les rues des grandes villes et à l’abord des lieux très fréquentés est prévue.

Vladimir Poutine a été réélu « président » de la République Fédérale de Russie avec 87% des voix le 17 Mars 2024.

sources : TF1, Le Monde

Le 16 mars, le volcan islandais Fagradalsfjall est de nouveau entré en éruption pour la quatrième fois en trois mois. Cette éruption était la plus violente depuis le début de cette période de forte activité.

source : France24

Pour finir le Starship de SpaceX, cette fusée de 120 mètres de haut, a décollé le 14 mars. L’objectif de ce vol d’essai était de réaliser des tests : notamment l’ouverture d’une porte destinée à larguer des satellites, le transfert de carburant d’un réservoir à un autre mais aussi l’étape du retour sur terre du vaisseau et du booster, une étape très délicate et complexe qui s’est malheureusement terminée par une explosion ou un amerrissage brusque dans l’océan. En tout cas, ce vaisseau repose désormais au fond de l’océan d’après nos informations. Rendez-vous – peut-être - au mois d’avril-mai, si tout va bien, pour un nouveau lancement de ce monstre.

Source : Le Journal de la StarBase, TF1 infos

Clément G.

Reportage au comptoir du réemploi et du recyclage de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

19/03/2024

Plan de l'emplacement de la déchetterie (Google Maps)

Plan de l'emplacement de la déchetterie (Google Maps)

Lorsqu’un usager arrive, des agents valorisateurs sont là pour le guider vers l’espace le plus adapté à son chargement. L’usager va d’abord passer par le quai du réemploi pour se débarrasser de ses objets encore en bon état qui méritent une seconde vie. Plusieurs options s’offrent alors à lui :

Il peut déposer des objets à "La Matériauthèque", un espace dédié aux particuliers où ils peuvent librement laisser des matériaux, des meubles,... et/ou les récupérer à leur guise !

Il peut également donner à des agents du mobilier, de la vaisselle, des vêtements, des livres, de l’électroménager, etc… Qui se retrouveront dans la boutique du comptoir que vous pourrez voir juste après.

La "Matériauthèque", ©Lilly M.

Puis, une fois ces objets donnés, il peut se diriger vers les nombreux conteneurs automatisés pour y jeter ses déchets de toutes sortes : appareils électroniques, métaux, palettes, etc... et même des déchets dits dangereux (solvants, batteries...).

Il peut même déposer des déchets organiques dans le centre de « Végé’Tri », qui permet de trier et de recycler les biodéchets !

Les nombreux conteneurs de tri modernes, ©Lilly M.

Une fois ses déchets déposés, l’usager peut accéder à la boutique du comptoir du réemploi, où sont mis à la vente tous types d’objets fonctionnels déposés par d’autres usagers. Différentes zones sont aménagées dans cet immense hangar pour permettre à tout client d’y trouver son bonheur...

©Lilly M.

©Lilly M.

Le rayon de spécialités culinaires locales mises en bocal, ©Lilly M.

Le rayon de spécialités culinaires locales mises en bocal, ©Lilly M.

Le coin librairie et disques vinyles, ©Lilly M.

La zone « festive », ©Lilly M.

Des ateliers gratuits et libres pour toutes et tous sont également organisés tous les mois. Au programme : création de décorations à partir d’objets réemployés, atelier cuisine, réparation d’appareils, atelier de sensibilisation aux enjeux environnementaux…

C’est ici que se termine la visite en photos du comptoir du réemploi ! Vous pouvez retrouver toutes les infos sur la déchetterie et la boutique et le programme des ateliers sur leurs sites internet :

www.saint-pryve.com/dechetterie/

Lilly M.

Badinter : l’homme de la Justice

20/02/2024

Le 17 septembre 1981, alors garde des Sceaux de François Mitterrand, Robert Badinter prononce devant l’Assemblée Nationale un discours (Le discours intégral de Robert Badinter réclamant l'abolition de la peine de mort | INA) dans le but de faire approuver son projet de loi contre la peine de mort. Celle-ci sera promulguée le 9 octobre de la même année. Le dernier homme condamné à mort, Hamida Djandoubi, a été exécuté le 10 septembre 1977, 4 ans avant l’abolition de cette sentence.

Mais Robert Badinter s’est également battu aux côtés de Raymond Forni pour la dépénalisation de l’homosexualité soutenue par Gisèle Halimi. Avec la loi Forni, promulguée le 4 août 1982, les couples du même sexe n’ont plus été condamnés pour leur relation jusqu’alors illégale en France. « Ce délit [... né] sous le régime de Vichy [...] pénalisait certaines relations homosexuelles et condamnait ‘les actes contre-nature’ et les relations entre hommes de moins de 21 ans. Il aggravait de fait les peines en cas ‘d’attentat aux mœurs sur mineurs’, lorsqu’il était commis par une personne de même sexe ». (4 août 1982 : la loi Forni «dépénalise» l'homosexualité en France | INA).

Vous le savez sûrement, Robert Badinter s’est éteint le 9 février dernier à l’âge de 95 ans. Quelques jours après sa mort, les personnalités politiques françaises envisageaient sa panthéonisation. Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel avait alors dit « Il est déjà au Panthéon de nos cœurs ». Un hommage national a été rendu à l’ancien garde des Sceaux le 14 février 2024, le président Emmanuel Macron s’est alors exprimé sur le sujet (auquel sa famille ne s’est pas opposée) : « Votre nom devra s’inscrire au Panthéon ». Si tel est le cas, il accompagnera de près le couple Manouchian, résistants de la Seconde Guerre mondiale, inhumé le 21 février prochain dans ce même monument. (Une présentation détaillée réalisée par des élèves de Terminale et supervisée par M. Vitte est exposée devant le CDI).

Mazarine C.

Sources : MSN, Actu.fr (Paris), France.info, France 3, Paris Match et l’Ina (9-18 février 2024).

Inception : Un voyage extraordinaire dans le subconscient 10/10

20/02/2024

L’intrigue est difficile à comprendre, il est donc nécessaire de regarder le film en une fois et de rester concentré mais le scénario est génial ! Je ne me suis pas posée de questions et n’ai pas trouvé d’incohérences dans ce film où tout se mélange (c’est donc bon signe). Christopher Nolan nous propose ici une prouesse cinématographique dans laquelle la mise en scène frôle la perfection. Elle ne manque pas de rythme et le jeu d’acteur est excellent.

La fin laisse planer un doute appréciable quant au dénouement de toute l’histoire (mais Wikipédia vient à la rescousse et vous éclaircira sur le sujet si vous le souhaitez).

J’ajouterai que l’intrigue m’a fait penser à Eternal sunshine of the spotless mind mais en mieux ! (dans les deux films, les réalisateurs jouent avec l’esprit de personnes endormies).

Je conseille vraiment ce film primé de nombreuses fois ; pour son originalité et son divertissement. Bref, une petite pépite de 2h30 tout de même.

Mazarine C.

Les petites actus de 13/02/2024

13/02/2024

POLITIQUE

Les agriculteurs qui ont mené des manifestations ces dernières semaines pour protester contre les salaires trop faibles, la rémunération injuste par la grande distribution ou encore les charges trop élevées... ont finalement levé les blocages. Les annonces répétées faites par le premier ministre ont fini par convaincre les syndicats. Parmi les mesures, on retrouve la réduction du prix du GNR (gazole non routier) utilisé par les tracteurs ou le décalage d’une mesure votée concernant la réduction de pesticides. Seuls quelques syndicats restent encore mobilisés estimant que les mesures annoncées sont insuffisantes.

La Loi immigration a été en partie censurée (à hauteur de 40%) par le Conseil constitutionnel : cela marque une véritable victoire pour le camp présidentiel qui s’en est félicité car les mesures censurées sont celles proposées par la droite et ayant crispé le camp de la majorité. (La droite s’en agace).

Une proposition de loi visant à intégrer l’IVG dans la Constitution est actuellement étudiée par le Sénat. Elle a été votée à l’Assemblée Nationale à 493 voix « Pour » et 50 voix «Contre». La loi autorisant l'IVG en France remonte à 1975, elle était portée par Simone Veil alors ministre de la santé sous Valéry Giscard d'Estaing.

Gabriel Attal a prononcé devant l’Assemblée Nationale son discours de politique générale le 30 janvier 2024. Dans ce discours, le premier ministre a rappelé les grandes lignes de son mandat, avec plusieurs priorités notamment le travail, l’éducation, l’agriculture. Concernant l’éducation, les mesures déjà annoncées devraient être mises en œuvre, pour l’agriculture idem. Enfin, pour le travail, l'objectif est d’obliger les personnes sans emploi à chercher du travail ou à suivre des formations pour pouvoir bénéficier des aides.

Le 7 février 2024, le chef de l’état, Emmanuel Macron, a rendu hommage aux otages et victimes françaises du conflit israëlo-palestinien, suite aux attaques du 7 octobre par le Hamas. Il s’agissait d’un hommage solennel.

Robert Badinter, ancien garde des sceaux ( ministre de la justice) est mort le Vendredi 9 février 2024. Il a notamment fait voter le 18 septembre 1981 l'abolition de la peine de mort.

SPORT

Lewis Hamilton, le célèbre pilote de F1, sept fois champion du monde, quittera l’écurie Mercedes à la fin de la saison 2024 pour rejoindre la Scuderia Ferrari. Son départ est qualifié de « transfert du siècle » par un certain nombre de médias spécialisés car Hamilton a gagné 6 de ses 7 titres de champion du monde avec Mercedes entre 2014 et 2020.

FAITS -DIVERS

La Cour d’assises d’Orléans a prononcé une peine de 23 ans de réclusion assortie d’une période de sûreté de deux-tiers (c’est à dire que le prévenu ne pourra demander un aménagement de peine qu’une fois les 2/3 effectués) à l’encontre d’un homme ayant porté des coups entraînant la mort de son beau-fils de 5 ans.

Sources : Le Monde, Le Parisien, TF1 infos

Clément G.

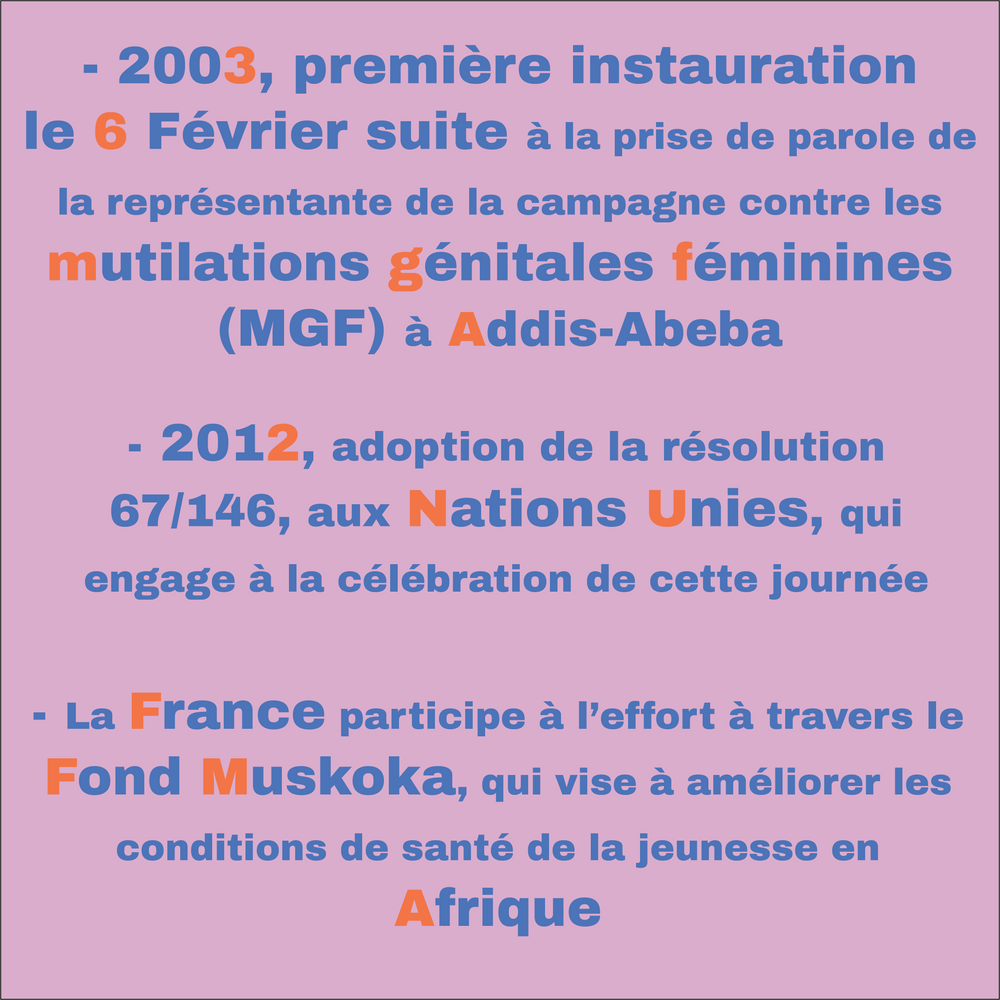

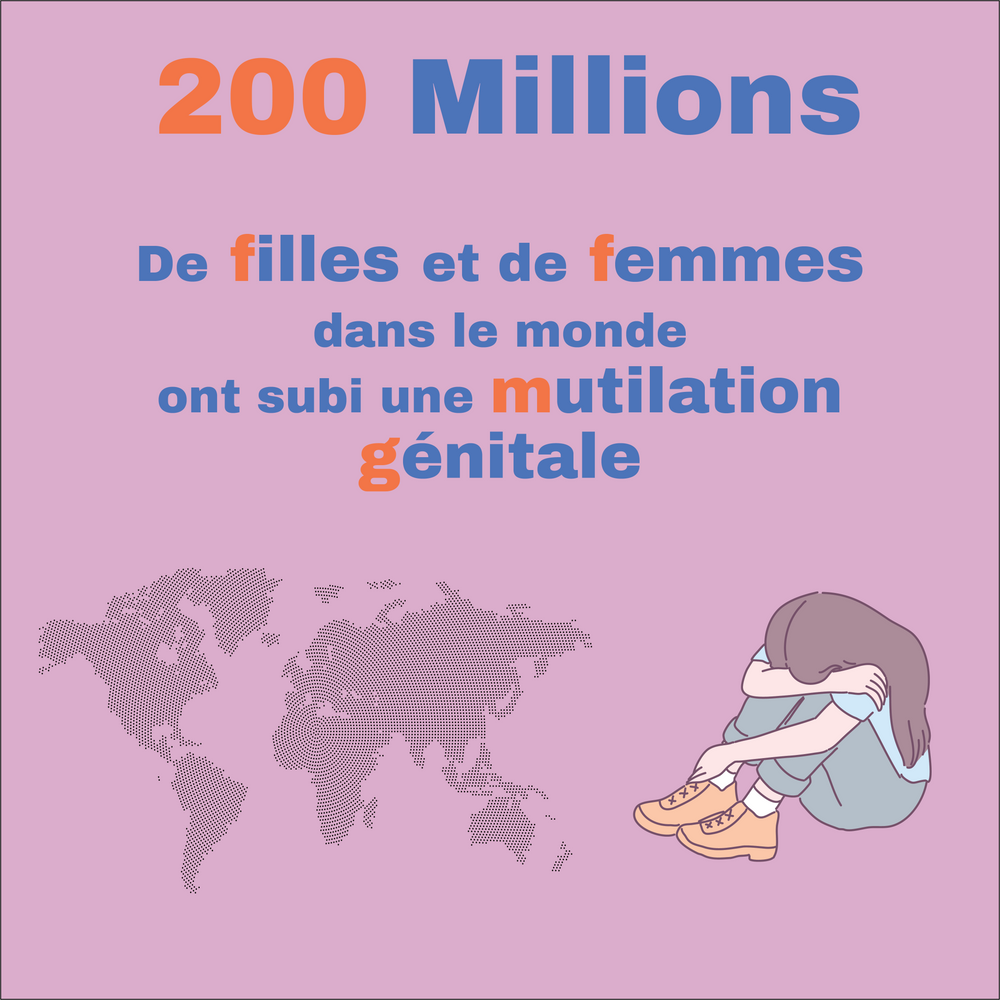

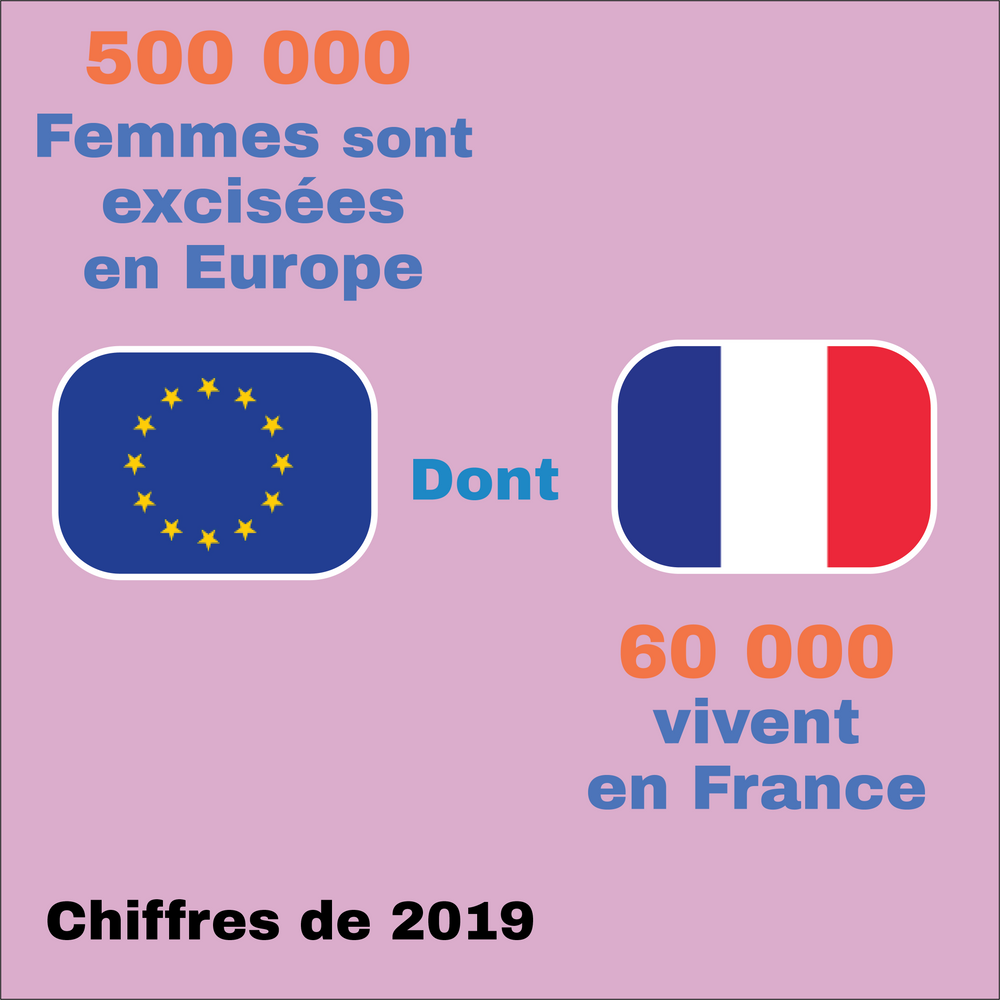

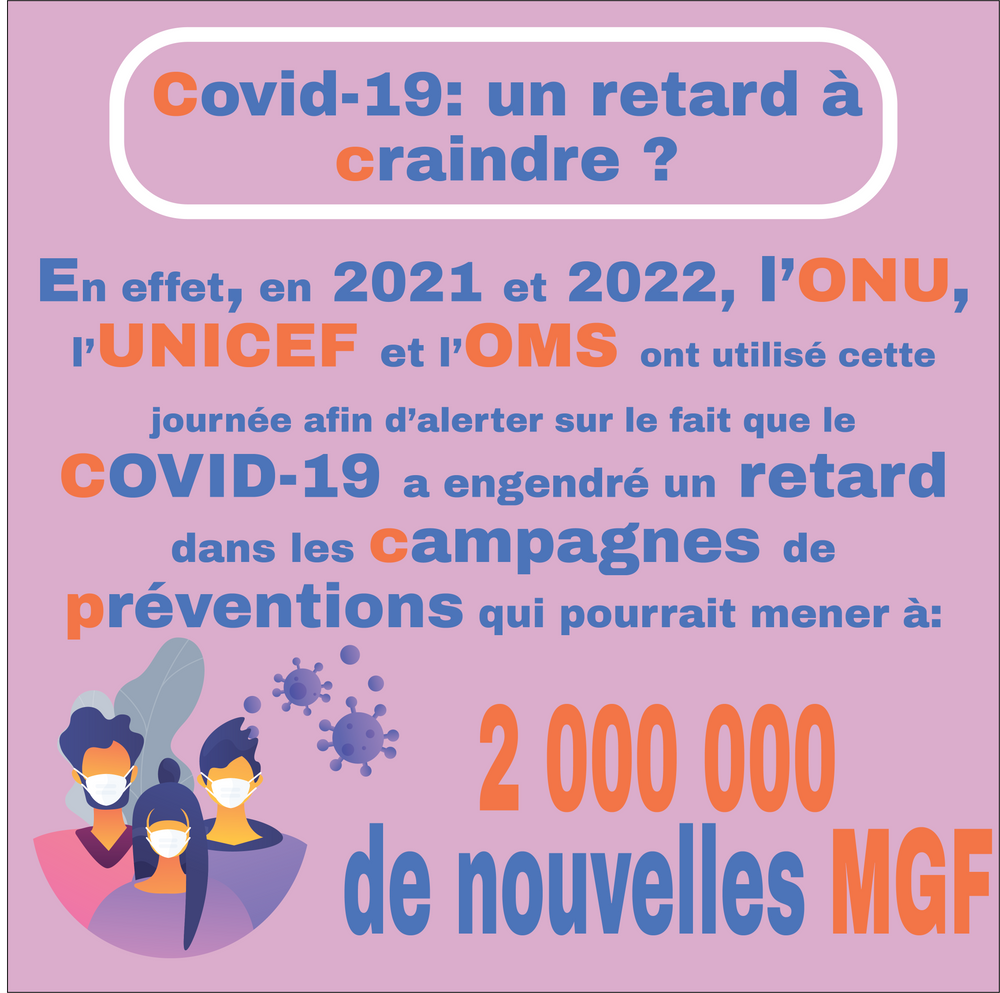

6 février : journée internationale contre l'excision

06/02/2024

Infographie créée par Luke P.

Les petites infos récapitulent les actualités de 2023 !

09/01/2024

ENVIRONNEMENT

Séismes en Turquie et Syrie

Le lundi 6 février 2023, un séisme de magnitude 7.8 suivi de plusieurs répliques (dont une quelques heures plus tard de magnitude 7.5) a frappé la province de Kahramanmaras en Turquie. Cette région se situe à environ 60 km de la frontière syrienne. On recense près de 50 000 morts au total pour les deux pays. Le Figaro, le 06/02/23

Séisme au Maroc

Le vendredi 8 septembre, dans la région d’Ighil à environ 70 km au sud ouest de Marrakech s’est déclenché un tremblement de terre de magnitude 7. C’est le séisme le plus puissant jamais recensé par le pays. Le bilan approche des 3 000 morts. 300 000 personnes sont sans abris. Le Monde et France Info les 09/09 et 12/09/23

Inondations dans le Nord

En novembre dernier, puis en janvier 2024, le Nord de la France a été durement touché par d’impressionnantes inondations. La rivière Aa a débordé à plusieurs reprises ces derniers mois. Ces épisodes de crues exceptionnelles ont engendré la mort d’un homme en Loire-Atlantique, piégé dans sa voiture. La France est actuellement en attente de réception de pompes tchèques et néerlandaises pour accélérer la décrue. Douze établissements scolaires resteront fermés à la rentrée, les écoliers et collégiens seront accueillis dans d’autres établissements, pour certains, l’enseignement à distance sera privilégié. Le Parisien et Libération les 03/01 et 06/01/24

FAITS DIVERS

Affaire Palmade

Le vendredi 10 février 2023, le comédien Pierre Palmade a percuté un véhicule en Seine et Marne. L’accident a fait trois blessés : une jeune femme enceinte qui a perdu l’enfant qu’elle portait, son beau-frère ainsi que le fils de celui-ci. Une enquête a été ouverte pour « homicide et blessures involontaires [...] ». L’humoriste avait été testé positif à la cocaïne. Le Monde les 10, 11 et 15/02/23

SPORT

Coupe du monde de Rugby

La coupe du monde rugby s’est tenue du 8 septembre au 28 octobre 2023 en France. L’équipe nationale avait perdu face à l’Afrique du Sud, le 15 octobre, avec un score de 28 à 29. Notre adversaire s’est par ailleurs imposé en finale contre les Néo-Zélandais en marquant 12 points contre 11. Rugby World Cup

CONFLIT

Guerre entre Israël et le Hamas

Le 7 octobre dernier, le Hamas attaquait Israël qui a répliqué par voie aérienne dans la foulée en bombardant Gaza. Le 27 du même mois, l’état hébreux lançait une offensive terrestre. Le 24 novembre 2023, une trêve de sept jours a été mise en place, à cette occasion 80 otages israéliens ou binationaux devaient être libérés contre 240 prisonniers palestiniens. Le 2 janvier, c’est le numéro deux du Hamas qui a été abattu aux environs de Beyrouth, la frappe est attribuée à Israël. Á ce jour, on dénombre près de 25 000 morts. Ouest France le 07/01/2024

POLITIQUE

Réforme des retraites en quelques dates clés

Le 10 janvier 2023, le gouvernement présentait sa réforme consistant en un report de l’âge légal du départ à la retraite de 62 à 64 ans. Neuf jours plus tard, s’organisait la première mobilisation. La CGT annonçait 2 millions de participants tandis que le ministère de l’intérieur indiquait 1.12 million de français manifestants. Mais c’est le 7 mars que la mobilisation fut la plus importante. La CGT parlait alors de 3.5 millions de personnes défilant dans les rues, mais le ministère quant à lui affirmait tout de même la présence de 1.28 million de manifestants. Le 16 mars, le gouvernement utilisait l’article 49.3 de la Constitution, quatre jours après, deux motions de censures ont été rejetées. Enfin, la loi a été promulguée le 15 avril. La Croix le 14/04/23

SCOLARITÉ

Retour des mathématiques

Après avoir été supprimées du tronc commun pour les élèves de première et terminale en 2019, les mathématiques ont fait leur grand retour dans l’emploi du temps des lycéens qui n’ont pas choisi la spécialité dès la rentrée scolaire de 2023. En effet, le ministre de l’éducation nationale Pap Ndiaye, encore en fonction lors de cette annonce, avait déclaré dans une interview parue dans Les Échos que ces élèves « auront donc une heure et demi de cours en plus par semaine » afin de suivre un enseignement de mathématiques. Le Monde le 13/11/23

DIVERS

Couronnement du Roi Charles III

Le fils de la défunte reine Elizabeth II, Charles, a été couronné le 6 mai dernier dans l’abbaye de Westminster. Plusieurs écrans géants avait été disposés dans la ville de Londres où de nombreux britanniques ont pu suivre toute la cérémonie malgré la surprenante météo pluvieuse. 20 Minutes les 03/05 et 06/05/23

Grève des scénaristes à Hollywood

Le 2 mai dernier, les scénaristes d’Hollywood se mettaient en grève afin d’engager des négociations à propos des conditions d’embauche et de travail dans le milieu du cinéma. Ils ont été rejoints par les acteurs le 14 juillet (ce n’était pas arrivé depuis les années 1960). Après 148 jours de mobilisation, la grève a pris fin le 27 septembre 2023. Un accord de principe a été trouvé entre le syndicat des scénaristes, la Writers Guild of America (WGA), et l’Alliance des producteurs de cinéma et de télévision (AMPTP). Les manifestants ont en effet obtenu gain de cause. Il y aura maintenant des bonus pour les séries à succès, l’utilisation des intelligences artificielles sera strictement encadrée, les salaires se verront augmenter, enfin l’industrie du streaming devra publier le chiffre de diffusion de ses contenus. Les acteurs sont pour le moment toujours mobilisés. Courrier International le 27/09/23 et story disponible sur le site internet de Courrier International

Chat GPT

Enfin, l’année 2023 a vu émerger l’intelligence artificielle (IA) accessible au grand public avec le logiciel Chat GPT, officiellement lancé le 30 novembre 2022. Celui-ci a été développé par l’entreprise OpenAI. Il répond à toutes les questions, est capable de rédiger un discours ou une dissertation ou encore d’écrire un programme informatique. Certains experts avancent l’idée qu’en 2050, on verra se développer une IA comparable à un cerveau humain. INA le 18/01/23

Pour finir, découvrons les personnalités qui nous ont quittés cette année :

Illustration des personnalités décédées©Licence creative commons

12 janvier : Lisa Marie Presley, fille d’Elvis Presley, chanteuse.

3 février : Paco Rabanne, grand couturier et parfumeur.

23 mars : Marion Game, actrice française, elle a joué pendant plus de 10 ans Huguette dans la série Scènes de ménage, et a également doublé Loïs, la mère de Malcolm dans la série éponyme.

24 mai : Tina Turner, chanteuse américaine, on lui connaît notamment la chanson « Simply the best ».

1 juin : Guillaume Bats, humoriste français.

3 juillet : Léon Gautier, dernier membre du commando Kieffer, il avait participé au débarquement en Normandie le 6 juin 1944.

16 juillet : Jane Birkin, ex-épouse de Serge Gainsbourg et chanteuse franco-britannique

1 août : Geneviève de Fontenay, figure des concours de beauté française.

8 août : Sixto Rodriguez, chanteur de rock et folk américain.

15 août : Gérard Leclerc, journaliste politique français

23 août : Evgueni Prigojine, patron du groupe Wagner, il avait tenté un coup d’état en juin 2023, en Russie.

28 septembre : Michael Gambon, acteur britannique connu pour avoir incarné Dumbledore dans la saga Harry Potter.

3 octobre : Jean Pierre Elkabbach , journaliste français

13 octobre : Hubert Reeves, astrophysicien et vulgarisateur de la science

28 octobre : Matthew Perry, acteur américain connu pour son rôle de Chandler dans la série à succès Friends.

25 novembre : Gérard Collomb, homme politique français et maire de Lyon.

Mazarine C.

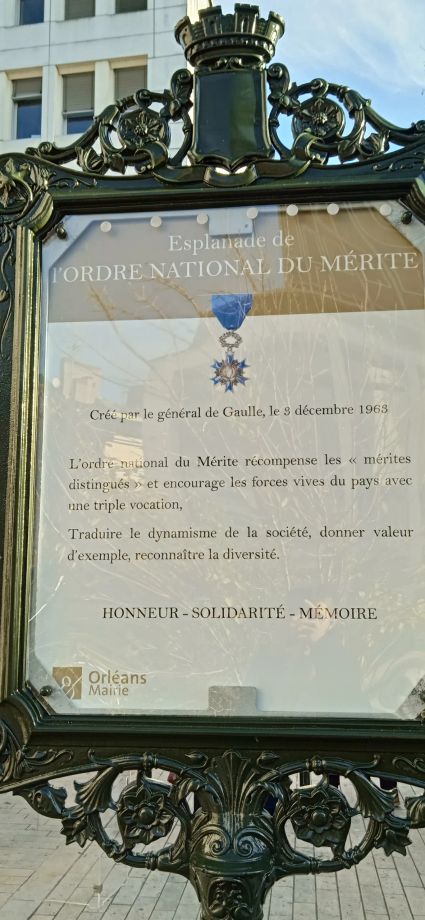

Une nouvelle esplanade à Orléans : inauguration

04/12/2023

La décision de créer l’esplanade a été prise en juin 2021. Cette dernière se trouve symboliquement à côté de la place De Gaulle. En effet, l'ordre national du Mérite, imaginé par le général Catroux a été créé le 3 décembre 1963 par le Général De Gaulle il y a donc 60 ans.

Reconnaissez-vous cet emplacement dans Orléans ?©Clément G.

Reconnaissez-vous cet emplacement dans Orléans ?©Clément G.

Pour clore cette journée, une conférence sur l'ordre national du Mérite a été donnée à la salle de l’Institut à Orléans.

Clément G.

Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire à Monod

28/11/2023

Pour permettre d’éveiller les consciences durant cette journée spéciale, le lycée a invité l’intégralité de l’établissement à respecter un dress code bleu. De plus, dans le Hall Cabé, un stand a été mis en place afin que les personnes qui le souhaitent signent une charte contre le harcèlement afin de s’engager contre des agissements de persécutions. Tout ceci n'aurait bien évidemment jamais eu lieu sans l'engagement du CVL qui a permis cette journée.

Pour faire vivre cet évènement de lutte et apporter un soutien à cette cause, des activités participatives ont été créées telles qu’un débat au sein de la MDL, un concours d’affiches, une exposition de livres au CDI et enfin une chaine humaine solidaire.

C., élève en Terminale, nous a fait part de son ressenti à la suite de cette journée en déclarant : « J’ai trouvé que c’était bien de prendre cette initiative pour montrer l’impact du harcèlement et pour former l’esprit des jeunes pour réagir face à ce sujet ». Elle nous a de plus exprimé son engagement en nous partageant les activités auxquelles elle a participé : « J’ai pu durant cette journée signer la charte contre le harcèlement et j’ai porté un ruban vert. »

L’intégralité de ces actions ainsi que les conférences données au sein de la salle Becquerel ont donc permis aux lycéens, de s’informer et d’être sensibilisés sur un sujet qui n’est quelque fois que trop oublié alors que le harcèlement représente une part importante d’élèves scolarisés en France.

Alors face au harcèlement, continuons à dénoncer et à nous opposer à tous types d’agissements qui s’apparenteraient à de la violence physique ou psychologique.

Au sein de l'établissement, des ambassadeurs harcèlement sont à la disposition des personnes ayant besoin d'être écoutées. De plus, un numéro gratuit, le 3018, peut être contacté pour ceux qui souhaiteraient discuter à propos de leur situation.

Neïssa Y.

Les petites infos 4 : revue de presse

20/11/2023

Géopolitique - Guerre israëlo-palestinienne

Cela fait maintenant 44 jours que la guerre entre Israël et la Palestine a débuté. Israël intercepte depuis le 9 octobre toutes livraisons de denrées alimentaires, d’électricité et de médicaments à destination de Gaza dans le but « d’anéantir » le Hamas.

Le président de la République Emmanuel Macron, a déclaré aujourd’hui sur le réseau social X que le pays « mobilisait tous les moyens à sa disposition, notamment aériens, pour que [des enfants gazaouis blessés] puissent être soignés en France, si cela est utile et nécessaire », précisant que les hôpitaux français étaient prêts à accueillir « cinquante patients ». (Le Monde)

Un défilé s’est également tenu le samedi 18/11/2023, pour appeler à un cessez-le-feu. On estime que près de 100 000 personnes se sont réunies dans 83 villes de France.

L’Humanité le 18/11/2023, France info et Le Monde le 19/11/2023.

Géopolitique - Guerre en Ukraine

L’armée ukrainienne a affirmé aujourd’hui avoir repoussé de 3 à 8 kilomètres les belligérants russes à l’est du Dniepr jusqu’alors occupé par Moscou. « Si cette avancée se confirmait, ce serait la plus grosse poussée de l’armée ukrainienne depuis plusieurs mois ». (Le Figaro)

Le Figaro le 19/11/2023.

Cinéma - La nouvelle saison de la série The Crown débarque sur Netflix.

Sortie en 2016, la série The Crown, disponible sur Netflix, retrace la vie de la reine Elizabeth II ; de son couronnement jusqu’au milieu des années 2000 d’après ce que laissent supposer les derniers épisodes. En effet, une partie de la sixième et ultime saison de la série a été diffusée ce jeudi 16/11/2023 sur la plateforme de streaming. Les spectateurs vont alors pouvoir s’émouvoir devant la disparition tragique de Lady Di et s’attendre à voir la série aboutir sur le mariage du Prince Charles (aujourd’hui roi) et de Camilla Parker Bowles.

Mazarine C.

La vie d'une femme sapeur-pompier

14/11/2023

DISCRIMINATION/ EGALITE

D’après la sergent Megueni, le problème de l’égalité homme-femme n’existe pas tant que tout le monde réussit les tests. Par contre, une fois devenue pompier, Aurely a vécu beaucoup de sexisme. Pour que cela s’arrête, elle a dû faire ses preuves. On lui disait souvent qu’elle était rentrée facilement en tant que sapeur-pompier professionnelle car « les tests sont plus faciles » pour les femmes. Malgré les inégalités entre les hommes et les femmes, les femmes exercent les mêmes missions que les hommes. Les femmes et les hommes ont le même salaire, soit 1800 euros.

PERSONNEL/CASERNE

La sergent Megueni a choisi ce métier par hasard en parlant avec un ami sapeur-pompier volontaire. Comme elle aime bien tester de nouvelles expériences, Aurely a tenté le concours à 16 ans, mais elle a été refusée car elle était trop jeune. Puis elle a retenté à 18 ans et elle a été prise. Il faut savoir que pour devenir pompier volontaire ou professionnel, il faut juste avoir le brevet des collèges et ensuite passer un concours : test écrits (français, maths), oral et sport. Aurely a d’abord fait quelques années en tant que sapeur-pompier volontaire et comme cela lui a plu, elle a décidé d’en faire son métier. La sergent Megueni nous a indiqué que dans sa caserne (Orléans centre), elles ne sont que 4 femmes sapeurs-pompiers professionnelles pour 60 hommes. « Les pompiers ont le temps pour une vie de famille », nous a affirmé Aurely. Les sapeurs-pompiers font des gardes de 24 heures ou de 12 heures. Ils doivent faire 9 gardes par mois dont 6 de 24 heures et 3 de 12 heures. Ils ont 5 semaines de vacances par an. Les sapeurs-pompiers sont obligés de faire 2 week-ends de garde et une fête de fin d’année.

CHIFFRES

Il n’y a que 6% de femmes sapeurs-pompiers professionnelles en France.

Il y a 48 000 femmes pompiers (volontaires ou professionnelles) contre plus de 200 000 hommes.

Vous voyez, toutes les femmes peuvent devenir sapeurs-pompiers !

Chloé L., Zakaria L., Lucie

Plus vite qu'on imagine : lasers attosecondes

22/10/2023

De cette manière, nous pourrons pour la première fois mesurer la dynamique des électrons dans les matériaux, avec une précision jamais atteinte, et comprendre l’invisible. L’effet photoélectrique pour lequel Einstein a remporté le prix Nobel peut désormais être observé plus en détail au ralenti. De cette manière, nous développerons une électronique plus rapide et réaliserons de grands progrès en médecine.

Nous entrons désormais dans le monde des électrons ! Venez-vous ?

Petite note pour les nuls :

Attoseconde: Unité de mesure de temps du système international valant

10 ‑18 seconde, ce qui correspond à un milliardième de milliardième de seconde.

Eylul H.

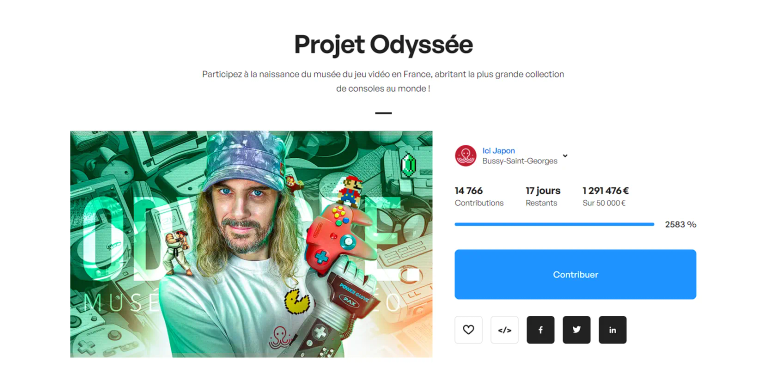

La plus grande collection de consoles du monde, ... en France ?

19/10/2023

Été 2022, le collectionneur Ludovic Charles dévoile sa collection de consoles de jeu vidéo au monde entier. C’est tout simplement la plus grande collection du genre au monde qu’il a rassemblée en plus de vingt ans, et qui compte 2 200 pièces prêtes à être exposées. Et elle est en France ! Problème, elle devient de plus en plus difficile à stocker et à préserver, car elle occupe déjà près de 300 m2. Ludovic a deux solutions : s’en séparer ou, idéalement, l’exposer dans un musée.

Benoit Theveny (alias Tev) à la tête de l’entreprise Ici Japon et de la chaine Youtube associée, un grand fan et collectionneur lui même de consoles, a été appelé à l’aide par sa communauté.

C’est donc après un an d’échecs et de petites avancées qu’il a annoncé le lancement du projet Odyssée et de son financement participatif le mercredi 20 Septembre 2023.

Le principe : exploiter 3 500m2 mis à disposition par la commune de Bussy-Saint-Georges (en Seine et Marne ) afin de mettre au monde le plus grand hommage possible au jeu vidéo.

«Ce qu'on veut faire n'est pas un simple musée statique et morose. Il s'agit d'une expérience immersive, dans de magnifiques décors, où chaque élément, chaque pièce, a une histoire fascinante à raconter.» explique Benoit Theveny.

De plus, l’équipe d’Ici Japon a déjà annoncé la mise en place d’un village japonais et d’un pôle E-sport afin d’accueillir les plus grands événements.

Un financement plus que soutenu :

Le financement participatif a commencé le mercredi 20 septembre à neuf heure, et à seize heure la plateforme KissKissBankBank qui accueille le projet doit fermer à cause d’une trop forte influence. Mais le premier palier de 50 000€ (qui assurait une exposition temporaire) avait déjà été dépassé. En quatre jours, le projet a atteint les 700 000€ récoltés et a acquis le soutien d’une grande partie de la communauté internet française. De plus, certains contribuent à l’enrichissement de la collection ou soutiennent le financement en offrant des lots pour les contributeurs. Par exemple, Domingo a donné le décor de Pop Corn qui sera sans doute exposé, Sheshounet a fait don d'un lance roquette de son décor, et Zerator a offert une des 3 figurines Worms produites pour la Zlan. Les lots récoltés seront distribués lors d’un tirage au sort assuré par un huissier de justice.

Aujourd’hui (19/10/2023), le projet a atteint plus 1 291 000€ récoltés. Il devait être réalisé à partir de 1 000 000€ mais chaque euro récolté en supplément sera un euro de plus vers le plus grand musée du Jeu Vidéo au Monde.

N’hésitez pas à participer ! Vous avez jusqu’au 5 novembre : https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/odyssee

Luke P.

Le parquet national antiterroriste enquête sur l'attentat d'Arras

19/10/2023

Le Parquet National AntiTerroriste (PNAT) a été créé en 2018 et est chargé de mener les enquêtes relevant du terrorisme, de l’apologie du terrorisme ou bien des crimes de guerre. Il est composé d’un procureur de la république dédié aux affaires de terrorisme, de substituts, ainsi que de 26 magistrats ayant reçu une formation supplémentaire, lesquels sont répartis dans les tribunaux de grande instance. Lors d’attentats, le PNAT se saisit du dossier et dirige les différentes étapes de l'affaire. Il peut procéder à tout type d'investigation comme dans une enquête classique. Cependant les gardes à vue normalement limitées à 96h (4 jours) peuvent être étendues jusqu’à 144h (6 jours).

L’actualité : L’attentat à la cité scolaire Gambetta - Carnot d’Arras du vendredi 13 octobre a fait un mort, Dominique Bernard, professeur de français, et trois blessés dont un actuellement en soin intensif. Cette attaque a été qualifiée d’attentat par le PNAT qui s’est saisi de l’enquête. Pour le moment onze personnes ont été placées en garde à vue et cinq ont été relâchées. Selon Le Monde, le PNAT pense qu’il pourrait y avoir un lien avec les évènements tragiques entre Israël et la Palestine. Cependant à l’heure actuelle rien ne confirme une potentielle relation entre les deux évènements. L’auteur des faits était fiché S pour radicalisation tout comme une grande partie de sa famille. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. La France a été placée en alerte urgence attentat.

Une journée d’hommage pour les victimes de l’attentat a été organisée ce lundi 16 octobre 2023 et une minute de silence a été observée à 14h dans tous les collèges et lycées du pays.

Si vous vous posez des questions ou avez des inquiétudes, n’hésitez pas à en parler à vos professeurs, aux surveillants, à vos parents pour ne pas persister dans le doute.

Clément G.