7 rue Léon Blum - 45800 Saint Jean de Braye

02 36 86 11 30

MONOD NEWS

Le journal des élèves du Lycée Jacques Monod (45) - optimisé pour votre smartphone

RDV dans la rubrique podcasts !

Covid-19, un impact puissant dans le lycée ?

03/05/2022

L’épidémie et ses nombreuses répercussions

Au sein du lycée de nombreuses restrictions sanitaires ont étés prises durant ces deux dernières années. Les élèves, professeurs et les personnels ont eu plus ou moins de difficultés à s’adapter face à cette épidémie.

Les répercussions psychologiques

Cette épidémie a eu des répercussions psychologiques plus ou moins importantes sur de nombreuses personnes. Dans le lycée, les personnels, notamment les infirmières, n’ont pas très bien vécu le pic de contamination. Elles ont constaté que les élèves sont les plus touchés au niveau psychologiques. En effet, pendant les confinements, les élèves ont dû faire face à de nombreuses difficultés comme les violences inter familiales. Des phobies scolaires se sont également développées. Les élèves ont eu moins de vie sociale, ce qui a pu engendrer pour certains des décrochages scolaires. Concernant les professeurs, ils ont fait face à des obstacles en ayant une forte pression exercée sur eux notamment pendant le confinement et la demi-jauge : ils ont dû revoir leurs méthodologies de travail avec pour conséquence une surcharge de travail, tant pour les élèves qu’eux-mêmes. Par conséquent des émotions négatives se sont installées : peur du virus, culpabilité, morosité ambiante… qui changent notre perception des choses et d’autrui.

Retirer les masques, bonne ou mauvaise idée ?

Pour autant les mesures sanitaires se sont assouplies. Mais concernant le retrait du port du masque en mars les avis convergent. En effet, pour les professeurs et les personnels, cela représentait un risque car le nombres de cas positifs augmentait de nouveau. Selon certains professeurs, les personnes fragiles devraient encore garder leur masque, une décision qui reste encore à débattre. En revanche, la situation s’est nettement améliorée et ne suscite plus autant d’inquiétudes que depuis le début de la pandémie. Certains professeurs et personnels préconisent de maintenir le respect des distanciations sociales au sein du lycée.

La question de la fermeture partielle du lycée s’est aussi posée… Pour la totalité des professeurs, la réponse est claire : il faut impérativement le maintenir ouvert pour que les élèves puissent continuer normalement leurs études. Certains professeurs disent même avoir détesté les cours en distanciel, l’éducation des élèves étant primordiale. Les professeurs pensent qu’une partie des élèves ne travaillent pas suffisamment chez eux à cause notamment de divers problèmes techniques (accès internet, qualité de la connexion…).

Certains élèves ont notamment développé la peur de ne pas pouvoir suivre les cours et donc de ne pas être aptes à réussir le bac, surtout

dans un contexte de réforme dans lequel les programmes et les épreuves ont dû être modifiés à plusieurs reprises. Espérons qu'ils sauront dépasser ces difficultés !

Aleyna K., Ludivine P. et Myriame H.

« Nous avons mis en place tout ce qu’il nous était possible», Philippe Mauguin

03/05/2022

Comment gérez-vous les consignes sanitaires données par le gouvernement et combien de temps cela a pris pour se mettre en place ?

Philippe Mauguin : Tout d’abord cela a été une réflexion d’équipe, puisqu’à la fin du confinement, il a fallu organiser dans l’établissement des mesures sanitaires afin de limiter au maximum la propagation du virus. Nous nous sommes donc réunis avec la Commission d’hygiène et de sécurité pour mettre en place différentes mesures. Parmi celles-ci, nous avons par exemple mis en place des lavabos à la cantine ainsi que plus de savon et plus d’essuie-mains dans les toilettes. Nous avons également décidé de laisser les salles de classes ouvertes et de proposer un sens de circulation pour limiter au maximum la concentration dans les salles et permettre une circulation plus fluide dans les couloirs. Pour finir, du gel hydroalcoolique a été installé dans toutes les salles et à l’entrée du lycée. Nous avons mis en place tout ce qu’il nous était possible.

Vous avez également dû revoir l’organisation de l’internat et de la cantine…

P.M. : Effectivement il y a eu de nombreux changements. Les lits ont été positionnés de façon à ce que les élèves se retrouvent face à face, ce qui a donc éliminé des lits dans les chambres pour limiter le niveau de contamination. A la cantine mais également à l’entrée du lycée, nous avons mis en place un système afin de donner du gel hydro-alcoolique aux élèves sans toucher les distributeurs. Des zones ont été créées entre les terminales, premières et secondes dans la cantine pour éviter la contamination. Et tout cela en quelques semaines seulement !

Qui finance la mise en place des protocoles sanitaires, des fonds disponibles de l’État ou est-ce imputé sur le budget du lycée ?

P.M. : Cela dépend ; si on parle des masques, c’est l’État qui nous les fournit mais si on parle des fournitures, comme le gel ou les lavabos, c’est l’établissement qui paye.

Que s’est-il passé après la grève du 17 janvier dernier des professeurs contre le manque de masques, justement non fournis par l’État ?

P.M : Eh bien, le gouvernement nous a tout simplement envoyé des masques. Le hasard a fait que nous avons reçu les masques le lendemain.

Les réunions entre parents et professeurs sont-elles toujours autorisées ?

P.M. : Elles n’ont jamais été vraiment supprimées mais il est vrai que, durant la troisième vague du COVID-19, elles étaient plutôt mises en attente par rapport au risque de contamination.

Conseillez-vous aux professeurs de se munir de capteurs de CO2 dans les salles de classes ?

P.M. : Nous disposons de 3 capteurs de CO2. Le premier dans la cantine, là où le personnel mange, le second au CDI et enfin le dernier dans l’amphithéâtre. Courant janvier, trois professeurs étaient en charge d’effectuer des mesures pendant une semaine. Suite à cela, nous nous sommes rendus compte que si on respectait bien les règles, en laissant les portes ouvertes et en aérant les salles systématiquement, nous n’aurions pas de soucis de contamination rapide malgré la présence de nombreux élèves dans la classe. Les mesures prises ont été suffisantes afin de prendre les bonnes habitudes.

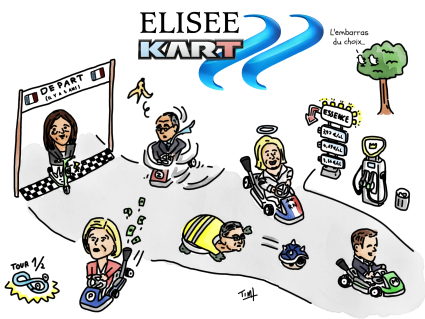

Actu Joke 09/04/2022

09/04/2022

Je vous présente donc une parodie du célèbre jeu vidéo « Mariokart », caricaturant des candidats aux élections présidentielles.

Nous pouvons donc repérer Emmanuel Macron en tête, néanmoins menacé par la carapace bleue (malus puissant visant le premier joueur dans le jeu vidéo Mariokart)

Jean-Luc Mélenchon est représenté sous forme de tortue (pseudonyme qu’il s’est lui-même donné, en référence à la fable Le Lièvre et de la Tortue).

Marine Le Pen est également présente, une femme apparemment très gentille …

Valérie Pécresse fait fausse route, Éric Zemmour dérape.

Quant à Anne Hidalgo, elle reste bloquée sur la ligne de départ.

Il y a bien sûr quelques autres détails que je vous laisse le plaisir de remarquer.

Merci de votre compréhension,

Et, si vous êtes en âge de voter, allez-y !

By Timo

Actu joke 09/03/2022

09/03/2022

Tout d’abord, le dessin représente des européens occidentaux (tels que des français) et non pas des ukrainiens, ce qui pourrait porter à confusion, je le reconnais.

Le dessin a donc pour but de se moquer et de dénoncer les comportements excessifs que certains européens occidentaux adoptent et adopteront sûrement face à cette crise qui risque de nous impacter de plus en plus d’une manière ou d’une autre (Je me suis inspiré notamment des provisions démesurées que certains faisaient au début du confinement de 2020).

Je soutiens donc bien sûr à 100% le peuple ukrainien et aurais d’ailleurs honte de le tourner en dérision alors même qu’il subit une des pires horreurs que l’humanité ait inventée, la guerre.

Merci beaucoup de votre compréhension et de votre attention,

Timo

Juline, émissaire du lycée pour le Prix Goncourt des lycéens

12/02/2022

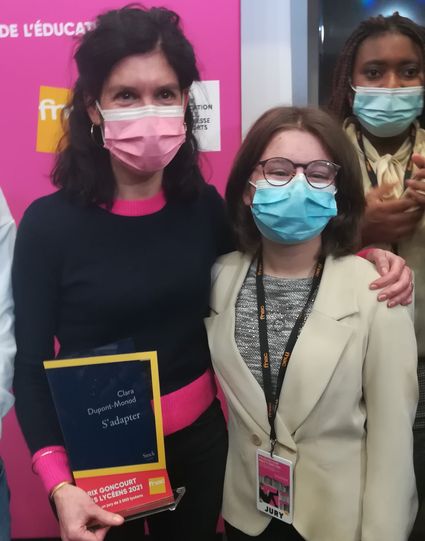

Jeudi 25 novembre 2021, le Prix Goncourt des Lycéens a été décerné à Clara Dupont-Monod, pour son roman S'adapter. La classe de terminale Littérature&Philo du lycée a été sélectionnée en septembre pour faire partie du jury de ce prix. Après avoir lu la sélection de 14 livres, donc, et après avoir longuement débattu pour en choisir trois, les terminales ont élu une déléguée - Juline - chargée de défendre leur choix devant les délégués d'autres régions.

C'est ainsi que notre porte-parole s'est retrouvée à Nantes, lundi 22 novembre, avec en poche trois titres et la délicate mission de faire élire l'un des trois par l'ensemble du jury. Il s’agissait de S’adapter de Clara Dupont-Monod, Soleil amer de Lilia Hassaine et de Les enfants de Cadillac de François Noudelmann.

NANTES - 22 Novembre 2021

L'aventure débute un lundi matin, à huit heures. C'est Madame Pesty, professeure de lettres, qui a accompagné Juline à Nantes ce jour-là, pour les délibérations régionales. Parties en train, arrivées à destination vers midi, elles ont été accueillies par deux coordinatrices dans l'hôtel où devait avoir lieu les débats. "On était dix ou onze délégués régionaux", raconte Juline. Dix ou onze délégués régionaux dans la salle, qui ont tour à tour présenté le tiercé élu par leur lycée. Les cinq livres arrivés en tête ont ensuite fait l'objet d'une discussion critique qui a abouti à l'élection d'un nouveau tiercé. Trois livres, dont deux faisaient déjà partie de la sélection choisie par notre lycée... Les délégués régionaux ont ensuite élu deux délégués nationaux. L'un d'eux s'est avéré être, vous l'aurez compris, Juline. (Vidéo : résultat des délibérations nantaises ©Pesty)

RENNES - 25 Novembre 2021

Mercredi 24 novembre, donc, Madame Durrheimer, professeure documentaliste, a accompagné Juline à Rennes. Les délibérations finales avaient lieu jeudi 25 au matin. Juline raconte : "On est allé à 8h30 à l'Hôtel de ville...". Les délégués nationaux n'avaient que dix minutes de délibération par livre et le choix ne fut pas simple à faire : comment départager les romains contemporains retenus ? Il y en a un, en tout cas, qui a été élu : S'adapter, de C. Dupont-Monod, Monod comme notre lycée, c'était un signe ! Un président des délégués nationaux a ensuite été élu pour faire l'annonce : "Ils étaient quatre à se présenter, et c’est Nour qui a été élue, elle est de Belgique", nous précise Juline. Étapes plus formelles, on a préparé les lycéens à l'accueil des journalistes ainsi qu'aux photos. Enfin, l'annonce a été faite, par Nour, sous les caméras. (Vidéo : Annonce du résultat ©Durrheimer)

PARIS - 25 Novembre - 18h30

Dernière étape de ce voyage : Paris. Paris, et plus précisément le Ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports : Juline y a rencontré Jean-Michel Blanquer et Clara Dupont-Monod. Là, il y a eu le temps des discours : discours de Nour, du ministre, du PDG de la FNAC (Enrique Martinez), de la lauréate, d'un membre de l'Académie Goncourt (Pierre Assouline). Il y a eu la lecture d'un extrait de S'adapter, aussi. Et il y a eu le temps des dédicaces - Le lecteur pourra retrouver au CDI un exemplaire dédicacé du roman primé. Et pour finir, parce qu'en théorie, un voyage ne s'achève qu'une fois le voyageur rentré dans son petit village, il y a eu le retour de Juline, qui a raté son train et qui a rejoint le Loiret très tardivement. (Photo : Pierre Assouline, Clara Dupont-Monod, Jean-Michel Blanquer, Enrique Martinez ©Durrheimer)

Le point de vue de Juline sur cette expérience

"Ça a beaucoup enrichi notre réflexion personnelle ; savoir argumenter, critiquer, débattre... Défendre notre point de vue, défaire le point de vue adverse... Et puis, on a rencontré des personnes des quatre coins de la France, c'était culturellement enrichissant".

S'ADAPTER : l'histoire

Clara Dupont-Monod a été primée trois fois pour son livre : S'adapter a reçu le prix Goncourt des Lycéens mais aussi le prix Femina, et le prix Landerneau. C'est l'histoire, touchante et poétique, d'après les terminales HLP, d'un enfant qui naît handicapé : l'auteure nous transporte dans les Cévennes, sous le regard des pierres sèches de cette région, au cœur d'une famille bouleversée par l'arrivée inattendue de ce nourrisson inadapté... Un roman pas très long mais très joli, qui découle de l'expérience propre de Clara Dupont-Monod, et que nous vous conseillons de tout cœur.

Philippine D.

Restos du coeur : merci pour vos dons !

12/02/2022

Pendant une semaine de 7h30 à 17h vous avez pu apporter des livres, des chaussures, des plaids, des vêtements, des peluches et des jouets. Certains d’entre vous se sont même proposés pour participer à la tenue du stand. 40 élèves en tout ont tenu les stands ou chargé le camion !

Et les résultats sont tombés, près de 1562 objets ont été récoltés !

Alors un grand, un énorme merci à vous pour votre participation, et nous espérons qu’avoir joué au Père Noël vous aura plu.

A bientôt pour une nouvelle aventure au sein de notre lycée !

L'équipe des élèves volontaires pour cette action en faveur des Restos du cœur

Jeanne B.

Rencontre avec Agnès Hostache au sein du lycée

30/01/2022

L’entrevue s’est déroulée en plusieurs parties. D’abord a eu lieu un échange questions/réponses sur le travail de cette écrivaine, ce qui a permis d’effacer les interrogations des élèves sur certains passages du livre qu’ils n’avaient pas forcément compris…

Dans un deuxième temps, un extrait de l’histoire a été joué par la classe, que l’auteure a semblé adorer !! (Image : l'auteure de Nagasaki ©S.Leroy)

Par la suite, Agnès Hostache a montré des échantillons de son travail, tels que des planches originales de son livre ou ses croquis...

Pour finir, elle a accepté de dédicacer les livres de chacun des élèves de la classe.

Super rencontre !!

Cet événement s’est effectué dans le cadre du projet LALA ( Lycéens, Apprentis, Littérature et Auteur d’Aujourd’hui) auquel Mme Amathieu, professeur de français mais également de culture générale, a inscrit les étudiants. Ce projet consiste à étudier trois œuvres tout au cours de l’année et à rencontrer l’auteur de l’une des trois. Ces œuvres sont offertes par Ciclic et le lycée à chaque membre participant. C’est donc Mme Agnès Hostache qui a été choisie pour la rencontre.

Olivia R., CIRA1

Quand un speed dating devient une mission survie sur Mars

23/01/2022

Quelle est le sujet ?

Il s’agit de l’histoire de 7 prétendants et 7 prétendantes qui vont être envoyés sur Mars dans un vaisseau spatial, pour y vivre éternellement. Cette aventure est suivie sur Terre dans une émission de téléréalité. Chaque jour, les pionniers vont se rencontrer via une bulle de verre pour discuter et pour savoir avec qui ils se marieront. C’est ainsi que des liens vont se créer entre ces derniers et des couples vont commencer à se former. Chaque dimanche, les pionnières et les pionniers vont établir une liste de cœur. Avec cette liste, les spectateurs sauront pour qui ils qui dépenseront le plus d’argent pour favoriser leur vie sur Mars. Un jour, une des prétendantes, Léonor, tombe sur le Rapport Noé. Elle en a pris connaissance sur le téléphone portable d’un responsable de la mission avant qu’il ne se fasse arrêter. L’organisatrice du programme les menace de dépressuriser la base si Léonor dévoile ce rapport au monde entier.

Les pionniers sont contraints de s’organiser pour survivre sur Mars (tomes 2 et 3).

La saga raconte à la fois la vie des pionniers sur Mars et celle des organisateurs du programme sur Terre.

Mon avis :

J’ai bien aimé la façon dont ce livre était écrit. En effet, on rentre très rapidement dans l’intrigue. L’auteur emploie du vocabulaire commun ce qui facilite la compréhension et la lecture. Les romans comportent beaucoup de pages, c’est donc pour les amateurs de gros romans et pour les personnes qui aiment lire. On peut facilement s’attacher aux personnages et s’imaginer les paysages. A chaque fois que j’ouvrais le livre, j’avais l’impression d’être avec les pionniers. L’auteur termine chaque tome sur un événement plein de suspens qui donne envie de découvrir le début de chaque nouveau roman avec une attente encore plus grande.

Capucine B.

Un animal de compagnie pour le lycée ? - Le blob du CDI

23/01/2022

Vous pouvez l'avoir chez vous, il ne prend pas beaucoup d’espace. Il faut le nourrir et bien le traiter si vous voulez qu'il grandisse et se développe. Vous pensez probablement à un chat ou un chien, un lapin ou un serpent pour les plus ouverts, mais ce n'est pas le cas. Il ne possède pas d’yeux, d'oreilles pour écouter ou de « corps », il est bien plus complexe.

Un indice ?

Voici une photo prise par les documentalistes ! (image : Est-ce Blob Marley ou Blob l'éponge ? ©monodnews )

Vous êtes probablement en train de dire «Ouais, ce n'est définitivement pas un animal» et vous avez raison ! Alors quelle est cette chose qu’on peut confondre lors d'une première lecture avec un animal domestique mais qui ressemble à de la moisissure quand on la voit ?

Le blob, un monstre ?!

Peut-être que les plus cinéphiles d’entre vous ont pensé au film d’horreur culte américain qui s’intitule “Le Blob”. (lien bande annonce https://www.youtube.com/watch?v=ywzK5xzrD2c )

Sortie en 1988, ce film raconte l’histoire d’un organisme arrivant sur notre planète, après qu’une météorite ait percuté la terre. Ce «blob» dévore alors tout ce qui se trouve sur son passage.

Mais pas d’inquiétude ce n’est que de la fiction, le blob est inoffensif, il ne se nourrit pas des humains.

En réalité le blob aussi appelé «Physarum polycephalum» est une cellule géante intelligente. (Image : exploration de la boîte par le blob. Cherche-t-il une sortie ? de la nourriture ? ©monodnews )

Un organisme coriace !

Le blob peut vivre dans plusieurs endroits très différents : allant du sous-bois, au désert jusqu’à la neige. Il est présent partout, quelles que soient les conditions climatiques. Il existe depuis plus d’un milliard d’années! Difficile à imaginer quand on voit cet organisme.

On peut même sous-entendre que le blob est immortel !

Une cellule qui ne connaît pas la mort ?

Il peut en effet survivre aux flammes, à l’eau et se régénérer presque aussi vite qu’il a été découpé.

En 1973, en Amérique, une texane a trouvé un blob dans son jardin, elle a essayé de le disséminer, de l’empoisonner. Son mari a tenté de s’en débarrasser avec une pelle, elle a même appelé les pompiers, mais le blob revenait toujours. Impressionnant non ?

Facile à nourrir

Le blob ne possède pas d’estomac comme nous, mais il peut trouver et détecter de la nourriture qui se trouve proche dans ses alentours. Dans la nature, il se nourrit de champignons, mais il raffole aussi des flocons d’avoine. (Image : dégustation de champignon et de jambon - Image : le blob se précipite sur les nouveaux flocons ©monodnews )

Cet organisme est si populaire qu’il a eu sa propre exposition au Parc Zoologique de Paris !

Envie d’un blob ?

Indépendant et charismatique par ses caractéristiques, vous avez maintenant peut-être envie d’un blob comme compagnon ?

Eh bien, sachez que vous pouvez adopter un Physarum polycephalum.

Les blobs sont à votre disposition dans plusieurs boutiques dédiées à cet organisme qui vous indiqueront comment en prendre soin.

Après cette découverte, vous pouvez en adopter un et rejoindre la famille de ceux qui possèdent un blob comme Marcellin et Denis... !

Esther T.

Actu Joke 12/01/2022

13/01/2022

Clara Dupont-Monod récompensée

27/11/2021

Discours de la présidente du jury des élèves, Nour B., (de l’École européenne Bruxelles IV), lors de la cérémonie.

"Chère madame Dupont-Monod, Monsieur le Ministre, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Recteur, Monsieur l'académicien, Mesdames et messieurs les professeurs,

Nous avons appris début septembre que nous allions participer au Prix Goncourt des lycéens 2021.Tout d'abord, nous étions dubitatifs : 14 romans, en deux mois et demi ! Cependant, nous n'étions pas seuls. Avec l'aide de nos professeurs, nous avons dévoré les pages - près de 4 millions ont défilé sous nos doigts - nous avons débattu, échangé, affûté notre esprit critique et surtout pris goût à la littérature. Deux mois et demi de lecture effrénée, puis des délibérations et des votes dans nos classes, dans nos régions et ce matin à Rennes pour le jury national. Nous représentons aujourd'hui 56 classes de lycée, et nous sommes heureux et fiers, Madame Dupont-Monod, de vous rencontrer pour vous remettre votre prix.

S'adapter, votre roman, nous a touchés par sa justesse et sa douceur. Nous avons été sensible à la poésie de votre écriture. Le récit des pierres et l'atmosphère minérale donnent un souffle et une légèreté à un sujet important. Ce petit frère inadapté, porté par sa fratrie de diverses manières nous a émus. Le sublime "joue contre joue" de l'aîné et le violent "coup de pied de la cadette" ont laissé leur trace. Les personnages "sans noms" tendent vers l'allégorie. Ils nous ont permis de nous identifier et d'insuffler une portée universelle à l'histoire. Votre roman lumineux incarne le désir de notre génération de s'ouvrir à l'autre, à la tolérance et au respect de toutes les différences. Nous n'oublierons pas cet hymne à la nature, à la famille, à l'amour et à l'espoir.

Nous sommes ici ce soir, 13 membres du jury national, pour vous remercier et vous féliciter au nom de tous les lycéens de métropole, de Belgique, Guyane, Guadeloupe, Polynésie française et Australie qui ont participé au Prix Goncourt des lycéens 2021."

C. D.

"Jury-du-Prix-Goncourt-des-Lycéens" : qui sommes-nous ?

03/11/2021

La prof de littérature poursuit :

– Le principe est simple. Vous allez devoir lire une douzaine livres, en deux mois, débattre, et en élire un.

À peine a-t-elle mis un point à sa phrase que ça y est : c'est l'affolement général."

Notre histoire commence comme ça.

L'année dernière, la spé Humanités Littérature Philosophie comprenait deux groupes d'une bonne trentaine d'élèves, entassés dans les préfas été comme hiver, qu'il pleuve ou qu'il vente.

Cette année, nous ne sommes plus que 26 (les "rescapés", comme on dit) dont pas mal de filles et relativement peu de garçons. On nous a relogés au deuxième étage. Notre prof de philo est toujours le même mais en littérature, Mme Pesty a succédé à M. Pelletier. Mme Pesty, qui s'investit dans tout un tas de projets pour ses élèves. Si nous faisons partie de l'aventure GDL cette année, c'est sur son initiative et celle de Mme Durrheimer, une des professeures-documentalistes.

Pour résumer la situation, depuis que nous jouissons du statut de "jury-du-Prix-Goncourt-des-Lycéens", notre classe, c'est cette poignée d'élèves qui défilent sans interruption au CDI pour déposer un livre et en emprunter un autre.

Nous sommes la quatrième classe de Monod à faire partie du jury du prix GDL _ jury qui comprend une cinquantaine de classes en tout dans la France _ depuis 1996.

Voilà, en substance, qui nous sommes.

Philippine D.

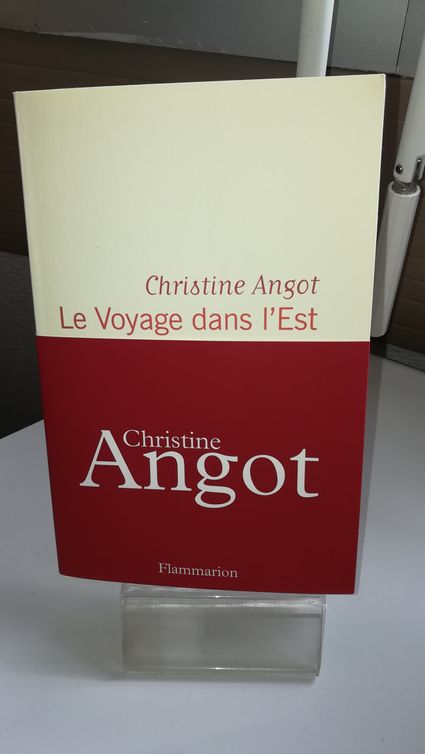

"C'est un livre qui chamboule, choque, émeut"

17/10/2021

Extrait de la critique de Maëlynn T.:

C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. La thématique s'annonce dure avant même la lecture du livre. Le style de l'écriture est plutôt simple mais intensément cru. Christine Angot ne cherche pas à mâcher ses mots, mais bien à transmettre aux lecteurs la violence de l'inceste. C'est d'ailleurs pour cela que cet ouvrage procure beaucoup d'émotions fortes, qu'elles soient la colère, la peur, la frustration, le dégoût. Nous nous identifions à son histoire et nous pouvons tenter de ressentir ce qu'elle, en tant qu'adolescente de 13 ans, a pu ressentir.

Ce roman littéraire veut aussi être un témoignage direct, une œuvre autobiographique. C'est un livre dans lequel elle semble mener un introspection d'elle-même, de son histoire, comme une tentative de se trouver des réponses aux questions qu'elle se pose. Elle partage sans filtre ses doutes avec ses lecteurs. Ainsi, nous évoluons en même temps qu'elle. Ceci correspond bien avec la continuité de l'ancrage temporel dans lequel elle retrace son parcours. Il y a une vraie volonté de décortiquer date par date les événements qui se sont passés. C'est en respectant cette chronologie qu'elle évoque la complexité émotionnelle qui découle de cette situation dramatique.

Elle cherche une figure paternelle, motivée par l'espoir d'avoir le père dont elle a toujours rêvé. Elle se conforte dans un déni malgré le regard lucide qu'elle porte sur la situation. Le décalage entre ses attentes et la dureté des abus qu'elle subit provoque chez nous, les lecteurs, beaucoup d'empathie, de compassion, de révolte. C'est un ouvrage émouvant et au-delà de son aspect sensationnel, c'est une façon directe de sensibiliser, de dénoncer ces actes barbares qui se déroulent dans le cadre familial. Ce tabou de société est beaucoup plus présent que ce que nous voudrions bien le croire. Elle dévoile avec beaucoup de lucidité et de transparence les mécanismes de manipulation de son père et témoigne de l'impact négatif que cette manipulation perverse a eu sur elle. De plus, elle met en lumière l'inaction des témoins, des personnes qui partagent sa vie. Tout est mis sous silence et la justice est tout aussi incapable de faire la lumière sur tous ces abus.

Cependant, malgré tous les éloges concernant cette œuvre, quelques détails m'ont déplu. Le roman était prenant, avec de l'action et une écriture simple. Mais vers le milieu de l’œuvre, le changement de présentation et de tournure du format, en journal intime, est long, lassant, ennuyant. La fin du livre est longue à lire, floue, complexe. Le format est assez répétitif et nous laisse sur notre faim. Nous décrochons et perdons tout l’intérêt porté au début de l’œuvre.

Pour conclure, cette œuvre est une très belle réussite, en tous points. C'est une très belle façon d'ouvrir les yeux sur ce tabou de société, sur la destruction qu'il engendre au plus profond d'un individu. Sa façon d'écrire est honnête, pure, sans détour, au même titre que la violence de l'inceste. C'est un livre qui chamboule, choque, émeut. Et c'est la véracité de ces propos, cette opportunité saisie de mettre par écrit une vérité que les personnes ne veulent pas entendre, utiliser sa plume pour concrétiser ce que des millions de personnes, enfants comme adultes, vivent dans l'ombre, qui en font un succès assuré. C'est un ouvrage fort qui se doit d'avoir une audience puisqu'il est d'intérêt public, au même titre que toutes les œuvres ayant pour thématiques d’autres abus, de n'importe quelle sorte qu'ils soient. La fin se veut plus calme mais les secousses qu'il a engendrées chez les lecteurs restent, tout comme les traumatismes de Christine Angot.

Extrait de la critique de Gaspard A. :

Je n’ai pas particulièrement apprécié ce livre à cause du thème abordé mais je trouve néanmoins qu’il est bien écrit dans le sens où le fond et la forme semblent être en parfaite adéquation. De plus le message transmis est fort. Christine dénonce. Finalement je ne recommande pas spécialement de lire ce livre et je mets en garde les futurs lecteurs : âmes sensibles s’abstenir.

Extrait de la critique d’Élisa T. :

J’ai beaucoup apprécié cette lecture qui est dans un certain sens passionnante puisqu’elle montre les mécanismes extrêmement pernicieux qui poussent une jeune fille à tomber dans le piège émotionnel tendu par son agresseur, qui la pousse à se taire. Je le recommande !

Extrait de la critique d’Eve M. :

J’ai bien aimé dans cette œuvre la transparence du personnage avec le lecteur, - la personnage principale étant en plus l’autrice elle-même. Cela rajoutait de l’authenticité dans un contexte d’histoire plutôt sombre. L’absence de trop grandes descriptions sur les décors ou les personnages était sans doute un reflet de la mémoire de l’écrivaine qui lui faisait peut-être défaut avec le temps, alors qu’elle se souvenait parfaitement des évènements. C’est un bel aperçu de la réalité, que l’autrice a décidé de dévoiler.

Cette œuvre m’a également beaucoup plu grâce à son aspect autobiographique, et ainsi très personnel. Je me suis retrouvée dans certains aspects qu’elle décrivait.

Pour conclure, j’ai beaucoup apprécié cette lecture, et je pense rajouter à ma collection personnelle les autres œuvres et romans de Christine Angot, qui a su me projeter dans son univers d’écriture, et dans une réalité qui nous paraît si irréelle, et qui pourtant se trouve bien plus proche de nous qu’on ne le soupçonne.

Soleil amer de L. Hassaine : deux critiques

17/10/2021

Personnellement, j’ai adoré ce roman qui, au départ, ne m’avait absolument pas tapé dans l’œil. Je dois même avouer que je l’ai choisi par défaut pour que l’ensemble des livres soient lus.

Je le trouve très simple, de par le lexique employé mais, en plus, le fait que les trois parties soient divisées de manière chronologique nous aide à contextualiser les événements. Je m’attendais à ce qu’il n’y ait pas vraiment d’action, or ce roman est très rythmé, on retrouve un enchaînement de péripéties qui nous tient intéressé. J’ai bien aimé le fait que l’on rentre autant dans l’intimité d’une famille mais qu’en même temps, sans parler du secret familial, il y ait une dimension historique. Nous sommes au début des années 60, ce qui marque l’indépendance de l’Algérie, alors, bien que ce soit un roman et non un mémoire, on en apprend beaucoup sur la considération des Algériens en France à ce moment-là. La fin m’a beaucoup perturbée, on ne prévoit pas comment ce récit va se terminer, c’est aussi cela qui m’a poussée à vous le présenter.

Je vous conseille de le lire, il est simple, rapide et touchant. Manon M.

Lila Hassaine réussit à nous projeter et nous intégrer dans son roman assez mélancolique. En effet, ce livre m’a énormément touchée, notamment avec la condition de la femme dans la culture algérienne dans les années 60 à 80, mais aussi avec les nombreux événements dramatiques qui se déroulent dans ce roman. C’est un livre que j’ai pu lire assez rapidement, grâce à la force de son intrigue mais aussi grâce à sa grande qualité d’écriture. Alicia I.

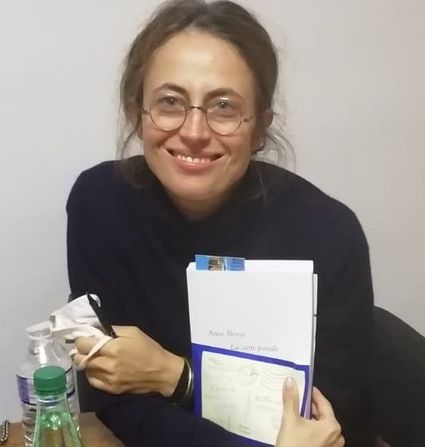

La carte postale d'Anne Berest : critiques littéraires

16/10/2021

Avis de Mathilde :

Le récit est assez éprouvant de par ses détails (notamment lors des scènes dans les camps de Pithiviers et d’Auschwitz) mais il nous transmet aussi de fortes émotions et l’on peut ressentir toute la souffrance de cette famille (en grande partie grâce au personnage de Noémie) au destin tragique à travers les mots justes d’Anne Berest. Ce livre est donc pour moi une réussite.

Avis de Léa

C’est un livre assez long, avec 502 pages au total. La plupart des livres que je dois lire pour l’école, même si j’ai eu le choix entre plusieurs livres, n’attrapent pas forcément mon attention ou du moins je n’accroche pas. Tout d’abord parce que je ne les choisis pas et puis surtout parce que c’est quelque chose d’obligatoire qui se finit souvent par un questionnaire de lecture. Ce qui fait que je ne prends absolument aucun plaisir à le lire. Mais là, pour le coup, c’est la première fois qu’un livre lu pour le lycée me plaît. J’aime beaucoup le mélange de l’Histoire de la France avec celle de l’auteure. Je ne connaissais pas Anne Berest mais ce livre en particulier me plaît beaucoup. J’aime la manière dont elle raconte l’histoire de sa famille qui finalement retrace aussi le déroulement de l’extermination juive Et puis en voyant aussi que le nom de Myriam ( la mère de Lélia ) n’apparaît pas sur la carte, il y a cette question que l’on peut se poser qui est « pourquoi son nom n’apparaît pas sur cette carte ? » . On prend conscience de l’impact de cette guerre sur les autres.

Avis Lilou

Le style d’écriture est plutôt simple, ce qui permet à beaucoup de personnes de le lire. J’ai beaucoup apprécié la façon dont l’histoire des ancêtres est racontée, les détails et le vocabulaire employés sont précis. Nous pouvons facilement ressentir les sentiments des personnages au cours de leur périple. Nous pouvons aussi découvrir des termes en lien avec leur religion et leur façon de penser ce qui est très intéressant et qui permet d’étendre nos connaissances et notre vision des choses. Plusieurs références culturelles sont placées, comme des titres de livres, des auteurs ou des musiques.

En revanche, je n’ai pas apprécié les dialogues qui interrompait l’histoire des ancêtres. Certes, cela nous ramenait au moment présent, mais ça me faisait aussi sortir de l’histoire, de la tension et du stress que je pouvais ressentir. Bien que cette partie fût, de mon point de vue, la plus intéressante, celle d’après était un peu longue, c’était de longues conversations sur le racisme vécu par les membres de la famille, c’était intéressant, mais moins et le rythme était assez lent. J’ai trouvé la suite du livre encore moins rythmé, les émotions et sentiments ne transparaissaient plus assez.

Pour conclure ce livre est enrichissant et intéressant. Je le conseille si vous appréciez les œuvres dénonçant le racisme, ou si vous aimez les enquêtes. 18/10/21